Teine Shrine手稲神社について

「手稲神社」の成り立ちは、明治のはじめに、冬期間

北海道神宮まで参拝することが困難な参拝者のために

小祠を建立したことが始まりです。

その御分霊を祀り手稲村民の心の拠り所としてこの地

に手稲神社は御鎮座致しました。

Prayer / Worshipご祈祷とご参拝

ご祈祷とは、「お祓い」「ご祈願」ともいわれ、神様のご加護が受けられるよう願いを捧げる儀式の事です。

一般的には七五三、厄除け、安産祈願など人生儀礼の際に行いますが、家内安全、商売繁盛、交通安全などのご祈祷も行っております。

※ペットを連れての参拝はご遠慮戴いております。

ご理解とご協力をお願い致します。

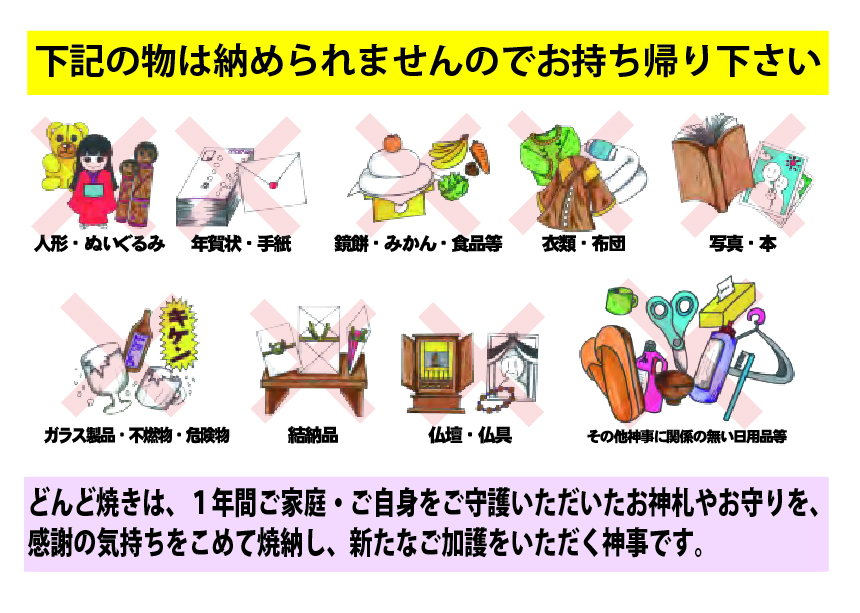

Evil Exorcism厄祓祈願祭・厄年一覧

『厄』という文字は「厂(がけ)」と「卩(ひと)」の

会意文字で、崖に臨んで人が進退に窮した様を表し

ます。厄年は、体力的な問題、家庭内や仕事等の

社会的役割でも転機を迎える節目と謂れています。

Festivals / Annual御守り・御札

手稲神社の授与所ではご参拝された方々の願いに応じて様々なお札やお守りをおわけしています。お守りは常に身につけていれば、神様のご加護を感じられます。

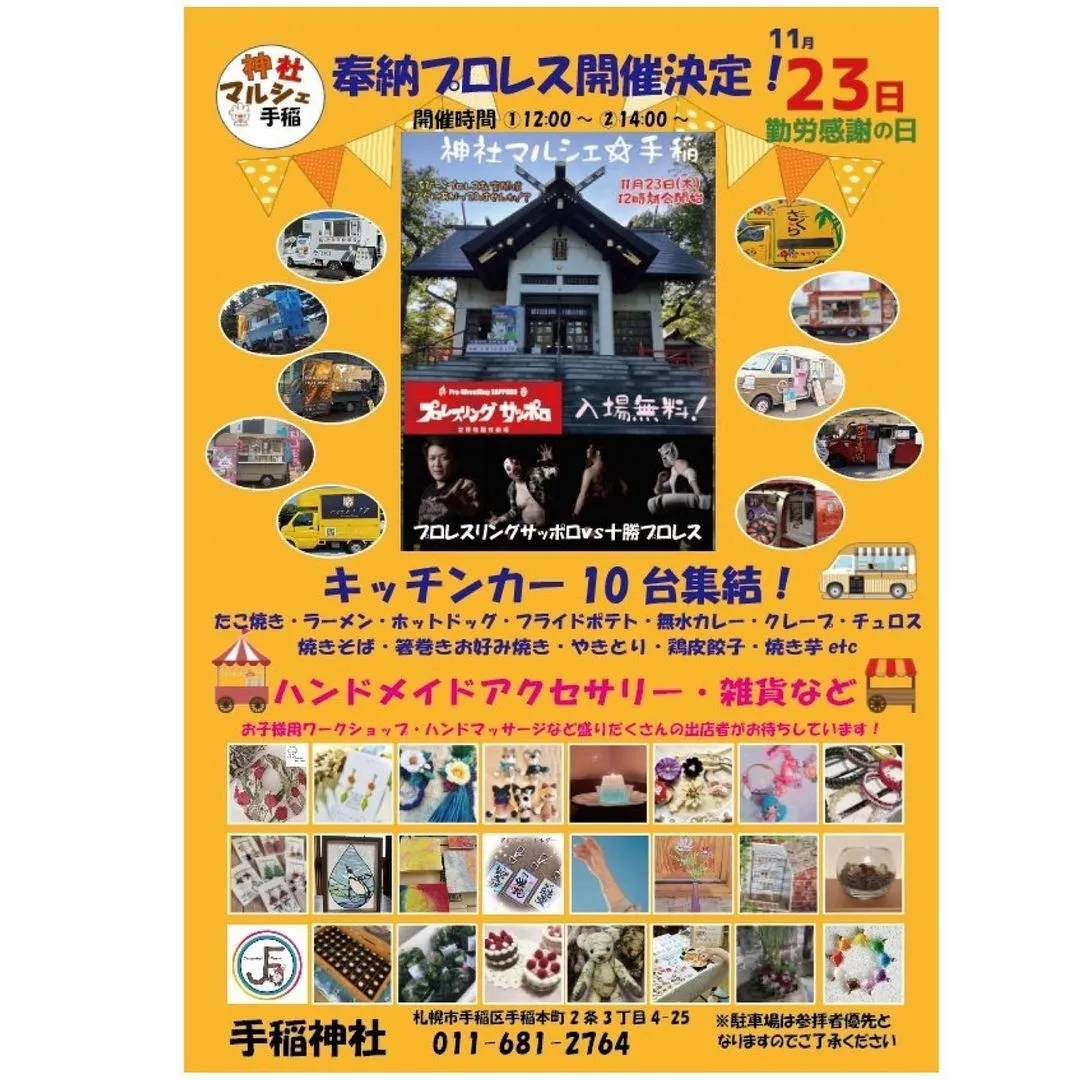

Festivals / Annual Events祭事・年間行事

手稲神社では様々な祭事・年間行事があります。大きな祭り事の一つである秋季例大祭(九月敬老の日)では、神輿渡御をはじめ、境内では様々な神賑行事が開催されます。参加頂ける行事もございますので、ぜひ手稲神社までお越しください。

Precincts境内のご案内

- 1

- 第一鳥居

- 2

- 社号標

- 3

- 由来書

- 4

- 告知板

- 5

- 社務所

- 6

- 玉垣

- 7

- 村社記念碑

- 8

- 御神木

- 9

- 車祓座

- 10

- 瑞垣

- 11

- 第二鳥居

- 12

- 龍神社

- 13

- 手水舎

- 14

- 絵馬掛

- 15

- せのび石

- 16

- 授与所

- 17

- 願い石

- 18

- 藤白龍神社

- 19

- 奥宮逢拝所

- 20

- 授与所

- 21

- 本殿

- 22

- 神奥殿

- 23

- 神庫

- 24

- 裏参道鳥居

- 25

- 授与所兼古札収納庫

- 26

- 出羽三山碑

- 27

- 牛馬塔

- 28

- 忠魂碑

- 29

- 奥宮

Fujihakuryu Shrine藤白龍神社

昭和四十八年、本社御造営にあたり老朽化した小祠は徹せられ、御神体を境内小社に仮安置奉祀し、平成八年現在の社殿を奉戴し再興されました。手稲山頂奥宮祭の前にはここを参ってから登頂します。

Accessアクセス

手稲総鎮守 手稲神社

[所在地]〒006-0022 北海道札幌市手稲区手稲本町2条3丁目4-25[電話番号]011-681-2764 または 011-682-2944

[FAX]011-681-7307